Menschen wollen Fairness und Gesundheit. Dennoch wird Alkohol in der EU übermäßig subventioniert und zu niedrig besteuert. Es ist Zeit für eine Reform der Alkoholsteuer, die Gerechtigkeit, Wohlbefinden und ein florierendes, widerstandsfähiges Europa fördert.

Die meisten Menschen in Europa möchten in einer Gesellschaft leben, die Gesundheit schützt, Gerechtigkeit gewährleistet und in nachhaltigen Wohlstand investiert. In diesem Zusammenhang bietet der Haushaltsentwurf der EU für den Zeitraum 2028 ‑ 2034 eine wichtige Gelegenheit, sich an den Werten der Menschen auszurichten und einen Finanzplan zu entwickeln, um Ungleichheiten im Gesundheitswesen zu beseitigen, vermeidbare Schäden zu bekämpfen und gemeinsame Prioritäten zu finanzieren.

Ein großer Mangel bleibt jedoch bestehen: Alkohol wird nach wie vor übermäßig subventioniert und gefährlich niedrig besteuert. Dies ist ein Problem, da Alkohol einer der führenden Risikofaktoren für vorzeitigen Tod, Krankheit, Ungleichheit und Produktivitätsverlust in Europa ist. Die durch alkoholbedingte Schäden verursachten Schäden betreffen die Jugend Europas unverhältnismäßig stark und belasten die öffentlichen Finanzen.

Diese katastrophale Situation ist eine direkte Folge der Produkte und Praktiken der Alkoholkonzerne. Der durch die Alkoholindustrie verursachte Schaden ist enorm, und ihre Einmischung in die Politikgestaltung der EU kostet die europäischen Gesellschaften jedes Jahr Menschenleben, Vertrauen und Milliarden an öffentlichen Geldern.

Alkohol verursacht jährlich fast 800.000 Todesfälle in der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das entspricht über 10 % aller Todesfälle. Alkohol ist für fast jeden vierten Todesfall unter jungen Europäer*innen verantwortlich und gefährdet damit das Humankapital, die wirtschaftliche Produktivität und die Zukunftssicherheit der EU.

Wie die Alkoholindustrie das Wirtschaftswachstum behindert

Die Produkte und Praktiken der Alkoholindustrie entziehen den Ländern auf der ganzen Welt wertvolle Ressourcen. Diese schweren gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kosten sind jetzt sogar noch schädlicher, da die Regierungen mehr Ressourcen benötigen, um sich von der anhaltenden COVID-19-Pandemie zu erholen.

In diesem Beitrag wird der von der Alkoholindustrie verursachte wirtschaftliche Schaden in den OECD-Ländern, insbesondere in Australien, Deutschland, Frankreich, Kanada, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten sowie in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, wie Indien und Sri Lanka,,detailliert dargestellt.

In dem Artikel werden auch konkrete Arten von wirtschaftlichem Schaden untersucht, beispielsweise Schäden am Arbeitsplatz und Produktivitätsverluste, aber auch der Verlust von Wirtschaftswachstum, Gesundheitsausgaben und mehr.

Weiterlesen: Wie die Alkoholindustrie das Wirtschaftswachstum behindert

Alkohol: Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko mit katastrophalen Folgen

Foto KI-generiert

Trotz jahrzehntelanger Forschung ist die Wahrheit erschreckend: Die Gesundheitsrisiken von Alkohol werden sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit weitgehend missverstanden oder heruntergespielt. Alkohol ist eine der führenden Ursachen für vermeidbare Todesfälle in der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und fordert jährlich fast 800.000 Menschenleben.

Die Folgen gehen weit über die einzelnen Konsument*innen hinaus und verursachen enorme gesellschaftliche Kosten: In Ländern mit hohem Einkommen werden jährlich bis zu 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Gesundheitskosten, Produktivitätsverluste und Justizaufwendungen aufgrund von Alkoholkonsum aufgewendet. Damit ist Alkohol nicht nur ein öffentliches Gesundheitsproblem, sondern auch ein wirtschaftliches Problem und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, schreiben Hans P. Kluge, Gauden Galea, Carina Ferreira-Borges und Catherine Paradis vom WHO-Regionalbüro Europa in ihrem Kommentar zum Lancet-Artikel »Warum ist Alkohol in Europa so normalisiert?«

Weiterlesen: Alkohol: Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko mit katastrophalen Folgen

Der durch Alkoholkonzerne verursachte Schaden führt zu gesundheitlichen Ungleichheiten. Menschen in ärmeren Bevölkerungsgruppen sind trotz ähnlichem oder geringerem Alkoholkonsum stärker von Schäden betroffen. Frauen sind unverhältnismäßig stark von alkoholbedingter Gewalt bedroht. In 19 EU-Ländern wachsen mehr als 9 Millionen Kinder in Haushalten auf, die von alkoholbedingten Schäden betroffen sind. Oft leiden sie unter lebenslangen Folgen und erhalten derzeit keine Hilfe oder Schutz.

Die wirtschaftlichen Kosten der alkoholbedingten Schäden belaufen sich in Ländern mit hohem Einkommen, wie beispielsweise in der EU, auf durchschnittlich etwa 2,6% % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – vor allem aufgrund von Produktivitätsverlusten, Kosten für das Gesundheitssystem und Kosten für die Strafverfolgung. Eine aktuelle Schätzung geht davon aus, dass das nominale BIP der EU im Jahr 2025 bei etwa 19,99 Billionen Euro liegen wird. Das würde bedeuten, dass die durch Alkoholunternehmen verursachten Schäden die EU-Wirtschaft jährlich etwa 520 Milliarden Euro kosten.

Und die EU-Länder verlieren wertvolle Ressourcen aufgrund der Kosten, die durch alkoholbedingte Schäden entstehen. Estland verliert beispielsweise circa 130 Millionen Euro, nachdem die Steuereinnahmen aus der Alkoholindustrie berücksichtigt wurden. Frankreich verliert etwa 90 Milliarden Euro, Deutschland 53 Milliarden Euro. Spanien verliert mehr als 1 Milliarde Euro. Schweden verliert circa 9 Milliarden Euro. Die Zahlen sind nicht vergleichbar, aber sie sind erschütternd und offenbaren, was die Alkoholindustrie den Menschen und politischen Entscheidungsträger*innen vorenthalten möchte: massive wirtschaftliche Verluste – jedes Jahr.

Was kostet uns der Alkohol?

Alkohol verursacht erhebliche Kosten für die Gesellschaft, auch in Ländern mit mittlerem Einkommen.

In diesem Beitrag wird eine Methodik vorgeschlagen, um die Gesamtkosten zu schätzen und dabei ausgelassene Kostenkomponenten zu berücksichtigen.

Würden alle Kostenkomponenten berücksichtigt, beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Alkoholkonsums auf 1306 internationale Dollar (Int$) pro Erwachsenem, 1872 Int$ pro Konsument*in, was 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts entspricht.

Dennoch gewährt die EU der Alkoholindustrie weiterhin massive Subventionen – beispielsweise 1,1 Milliarden Euro pro Jahr für die Weinindustrie – und erlaubt einen Mindeststeuersatz von null Prozent für Wein, sodass die Mitgliedstaaten Wein mit einem Steuersatz von null Prozent besteuern können. All dies schafft schädliche wirtschaftliche Anreize, die der Gesundheit der Menschen und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der EU-Gesellschaften zuwiderlaufen. Dieser Widerspruch ist das direkte Ergebnis intensiver Lobbyarbeit der Alkoholindustrie.

Die Alkoholindustrie hat systematisch eingegriffen, um Fortschritte in der Alkoholpolitik der EU zu behindern. Durch Lobbyarbeit von Unternehmen wurde lange Zeit die Umsetzung evidenzbasierter Maßnahmen verhindert, wie beispielsweise die Anhebung der Mindeststeuersätze für Alkohol in der EU oder ein besserer Schutz junger Europäer*innen vor Alkoholwerbung.

Beispielsweise hat sich die Weinindustrie aggressiv dafür eingesetzt, die Mindestverbrauchsteuer auf Wein bei null zu belassen – wodurch eine Lücke geschaffen wurde, die dazu führt, dass das meistkonsumierte alkoholische Getränk in Europa in vielen Märkten praktisch steuerfrei ist. Im Februar dieses Jahres berichtete EU News, dass die Europäische Kommission daran arbeite, die Mindestverbrauchsteuersätze für Alkohol zu erhöhen, um die Krebsprävention zu finanzieren und die sozialen Kosten der alkoholbedingten Schäden zu decken. Die Weinindustrie startete jedoch sofort eine Lobbykampagne gegen die EU-Initiative.

Skandalöser Zuschuss: Aufdeckung des Wein-Paradoxons der EU

Das neue »Weinpaket« der Europäischen Kommission ist ein beunruhigendes Paradoxon: Während das öffentliche Bewusstsein für die Gefahren des Alkoholkonsums wächst und der Konsum sinkt, verdoppelt Brüssel die Subventionen für eine angeschlagene, gesundheitsschädliche Industrie. Statt die öffentliche Gesundheit zu schützen, schlägt die Kommission unter anderem QR-Codes statt echter Warnhinweise vor und bietet den Verbraucher*innen Illusionen statt Informationen. Hinter diesem neuen Vorschlag steht der mächtige Einfluss der Weinindustrie, deren Lobbyarbeit die EU-Institutionen dazu gebracht hat, privaten Profit über das öffentliche Interesse zu stellen. Dieser Vorschlag wirft grundlegende Fragen über das Engagement der EU für Fairness, Gesundheit und ihre eigenen Grundwerte auf, schreiben Rebecka, Otto und Emil.

Weiterlesen: Skandalöser Zuschuss: Aufdeckung des Wein-Paradoxons der EU

Erhöhung der Alkoholsteuer verringert die durch Alkohol verursachten Krebstodesfälle

In dieser Modellstudie wird geschätzt, dass eine Verdoppelung der derzeitigen Verbrauchssteuern auf Alkohol in der Europäischen Region der WHO fast 6 % der durch Alkohol verursachten Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle (180.900 Fälle und 85.100 Todesfälle) in der Region vermeiden könnte.

Die Ergebnisse sind besonders wichtig für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen die Verbrauchsteuern in vielen Fällen sehr niedrig sind.

Weiterlesen: Erhöhung der Alkoholsteuer verringert die durch Alkohol verursachten Krebstodesfälle

Die Akteur*innen der Branche täuschen die Öffentlichkeit und die Politik auch mit Fehlinformationskampagnen: Sie spielen den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebs sowie anderen Krankheiten herunter, behindern politische Initiativen, um Verbesserungen der Alkoholpolitik zu verzögern oder sogar zu verhindern, und übertreiben ihren wirtschaftlichen »Beitrag«, um sich gegen Steuererhöhungen zu wehren. Gleichzeitig vermarkten sie Alkohol aggressiv an junge Menschen und normalisieren ihre schädlichen Produkte.

Das Ergebnis? Massive Schäden und Kosten, größere Ungleichheiten im Gesundheitswesen und entgangene öffentliche Einnahmen. Die Menschen in ganz Europa müssen die Last tragen – durch überlastete Gesundheitssysteme, wirtschaftliche Produktivitätsverluste und unterfinanzierte Sozialprogramme.

Alkoholindustrie-finanzierte Websites stellen die Fakten zur kardiovaskulären Gesundheit falsch dar

Diese Studie ergab, dass die von der Alkoholindustrie finanzierten Gesundheitsorganisationen die Erkenntnisse über die kardiovaskulären Auswirkungen von geringem (»mäßigem«) Alkoholkonsum falsch darstellen.

Fachkräfte des Gesundheitswesens sollten sich der Rolle der Finanzierungsquelle bei der Verzerrung von Inhalten bewusst sein und Vorsicht walten lassen, wenn sie Patient*innen auf von der Alkoholindustrie finanzierte Inhalte verweisen. Eine strengere Regulierung der Botschaften, die die Alkoholindustrie und ihre Lobbyverbände der Öffentlichkeit vermitteln, ist erforderlich, um die Verbreitung schädlicher Fehlinformationen zu vermeiden.

Das muss jedoch nicht so sein: Die Besteuerung von Alkohol ist eines der wirksamsten Instrumente, um Schäden zu verhindern, Kosten zu senken und Einnahmen zu steigern.

Beispielsweise stuft die Weltgesundheitsorganisation die Erhöhung der Alkoholsteuer als eine der kosteneffizientesten, wissenschaftlich belegten und wirkungsvollsten Lösungen für die öffentliche Gesundheit ein. Selbst moderate Erhöhungen der Alkoholsteuer können zu einem deutlichen Rückgang des Alkoholkonsums, der damit verbundenen Schäden und Kosten in der Bevölkerung führen – und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe für die Regierungen generieren.

Im Jahr 2024 untersuchte eine bahnbrechende Studie ein quasi-natürliches Experiment in fünf EU-Ländern und zeigte, dass eine Erhöhung der Alkoholsteuer tatsächlich zu höheren Einnahmen und einem Rückgang des Alkoholkonsums und der damit verbundenen Schäden führt.

Wie eine Mindestalkoholsteuer die Gesundheit in Europa verbessern könnte

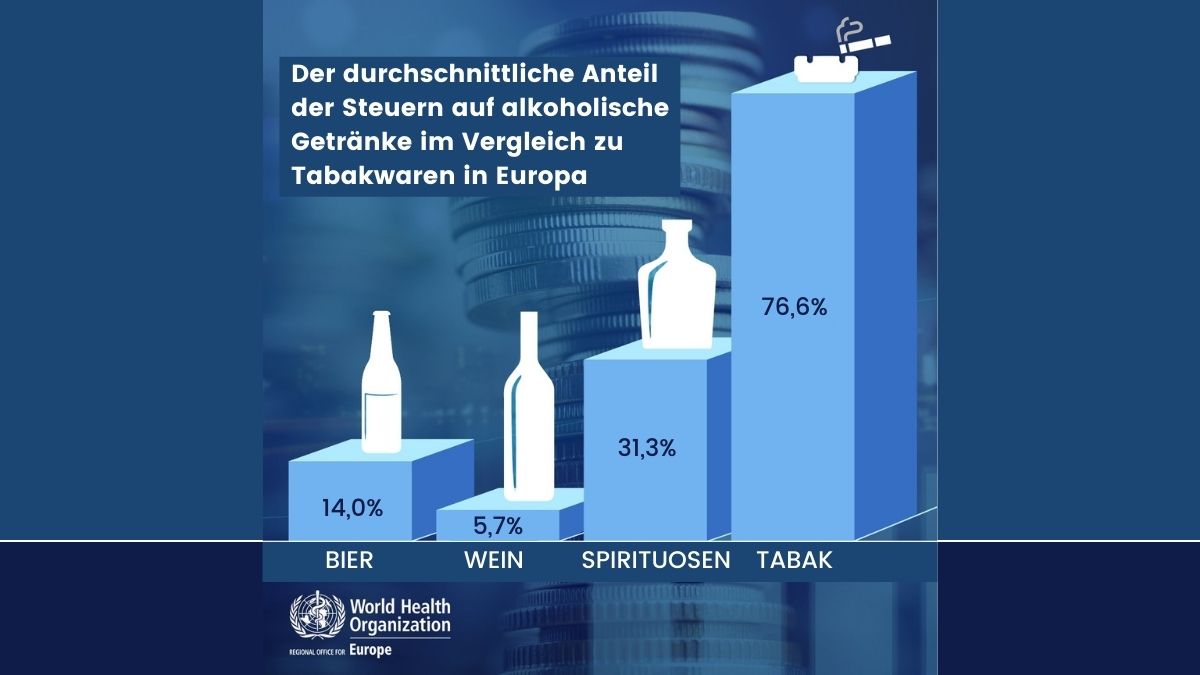

Quelle: WHO Europa

Quelle: WHO Europa

Diese Studie ergab, dass die Einführung eines Mindeststeueranteils von 25% in Europa 40.033 Todesfälle verhindern kann. Ein Steueranteil von 15% mit Ausgleichsmaßnahmen kann 132.906 Todesfälle verhindern. Ausgleich bedeutet, dass derselbe Mindestverkaufspreis pro Ethanoleinheit in jedem Alkoholprodukt unabhängig von der Art (Bier, Wein, Spirituosen usw.) angewendet wird.

Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass die Erhöhung der Alkoholsteuer ähnlich wie die Tabaksteuer als gesundheitsbezogene Maßnahme zur Rettung von Menschenleben angesehen werden sollte. Viele Länder zögern, höhere Steuern auf Alkohol zu erheben, aber die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Einführung eines Mindeststeueranteils einen klaren Nutzen für die Gesundheit hat.

Weiterlesen: Wie eine Mindestalkoholsteuer die Gesundheit in Europa verbessern könnte

Auswirkungen einer Erhöhung der Alkoholsteuer auf die Steuereinnahmen des Staates

Die Erhöhung der Verbrauchssteuern auf alkoholische Getränke wird in einer aktuellen Übersicht als »best practice« in der Alkoholkontrollpolitik bezeichnet. Sie zählt auch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den »best buys«, da sich eine höhere Besteuerung als wirksame und kosteneffiziente Methode zur Verringerung der sozialen und gesundheitlichen Schäden im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum erwiesen hat. Neben der Verringerung der zurechenbaren Schäden gibt es auch wirtschaftliche Gründe für die Einführung einer Verbrauchsteuer auf Alkohol. Dazu gehören die Erzielung von Einnahmen und die Bezahlung der negativen externen Effekte, die mit dem Alkoholkonsum verbunden sind. Daher haben alle Länder Verbrauchsteuern auf einige oder alle Arten von alkoholischen Getränken eingeführt.

Weiterlesen: Auswirkungen einer Erhöhung der Alkoholsteuer auf die Steuereinnahmen des Staates

Im Jahr 2021 ergab eine in The Lancet Regional Health – Europe veröffentlichte Modellstudie, dass eine Verdopplung der Alkoholsteuer in der gesamten Europäischen Region der WHO jährlich 4.850 Todesfälle durch alkoholbedingten Krebs verhindern könnte.

Und erst kürzlich hat eine Bewertung des Centre for Addiction and Mental Health gezeigt, dass die erhebliche Erhöhung der Alkoholsteuer in Litauen zu einem Rückgang der alkoholbedingten Todesfälle um 22 % geführt, die Staatseinnahmen um 38 % gesteigert und einen wirtschaftlichen Nutzen von 420 € pro investiertem Euro gebracht hat.

Viele EU-Länder haben bereits begonnen, zu handeln. Die Tschechische Republik hat bis 2026 eine Erhöhung der Alkoholsteuer eingeführt. Schweden, Griechenland, Estland, Lettland und Litauen haben Schritte in Richtung Steuerreformen unternommen. Diese Beispiele zeigen, dass Reformen machbar, populär und wirkungsvoll sind.

Die Menschen in der EU wünschen sich eine bessere Alkoholpolitik. Meinungsumfragen zeigen durchweg eine Unterstützung für höhere Steuern auf Alkohol, insbesondere wenn die Einnahmen in Gesundheitsdienste, Sozialprogramme oder Gesundheitsförderung reinvestiert werden.

Nationale Umfragen in der Tschechischen Republik, Schweden und Deutschland zeigen ein ähnliches Maß an Unterstützung für Alkoholsteuern und die Alkoholpolitik im Allgemeinen. Die Menschen in Italien, Frankreich und anderen EU-Ländern unterstützen Maßnahmen der Regierung zur Prävention von alkoholbedingten Schäden.

Die Europäer*innen legen großen Wert auf Gerechtigkeit und Fairness – und viele sind besorgt darüber, dass die Alkoholindustrie von alkoholbedingten Schäden profitiert.

Es ist an der Zeit, dass die politischen Entscheidungsträger*innen der EU den Haushalt an den Werten der Menschen ausrichten, die sie vertreten und denen sie dienen.

Lettland macht Alkoholpolitik zur Priorität

Das lettische Parlament diskutiert darüber, wie Alkoholkonsum und ‑schäden im Land reduziert werden können. Nach einer längeren Pause wird die Saeima Ende Oktober über Verbesserungen der Alkoholpolitik beraten.

Deutsche wollen bessere Alkoholpolitik

Infostand der Guttempler-Jugend 1986 in Hamburg

Eine Umfrage des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD) zeigt eine Mehrheit für ein Verbot von Alkoholwerbung.

Quelle: The European Correspondent

Übersetzt mit www.DeepL.com