Obwohl Verbote oder Einschränkungen der Alkoholwerbung als eine der drei wirksamsten und kostengünstigsten Maßnahmen zur Verringerung des Alkoholkonsums empfohlen werden, sind die besten Belege für ihre Wirksamkeit indirekter Natur. Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob das vollständige Verbot der Alkoholwerbung in Norwegen im Jahr 1975 Auswirkungen auf den Gesamtalkoholabsatz hatte.

Autor*innen: Ingeborg Rossow

Zitierung: Rossow, I. (2021), The alcohol advertising ban in Norway: Effects on recorded alcohol sales. Drug Alcohol Rev., 40: 1392-1395. https://doi.org/10.1111/dar.13289

Quelle: Drug and Alcohol Review

Datum der Veröffentlichung: 24. März 2021

Verbote oder weitgehende Einschränkungen von Werbung und Verkaufsförderung für Alkohol sind empfohlene Maßnahmen zur Verringerung des Alkoholkonsums und der damit verbundenen Schäden und gelten als eine der drei wirksamsten und kostengünstigsten Maßnahmen. Die besten Belege für diese Empfehlung sind im Wesentlichen indirekter Art und stammen aus Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Werbung und dem Alkoholkonsumverhalten junger Menschen aufzeigen. Beispielsweise haben Längsschnittstudien gezeigt, dass Werbung und Verkaufsförderung für Alkohol den Beginn des Alkoholkonsums und den riskanten Konsum bei jungen Menschen beeinflussen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Exposition gegenüber digitalem Alkoholmarketing positiv mit einem erhöhten Alkoholkonsum verbunden ist. In vielen Ländern gibt es Werbeverbote; von den 53 Mitgliedstaaten der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 37 Verbote oder andere gesetzliche Einschränkungen für das Marketing, und in mehreren Ländern wurden solche Verbote in den 1970er und 1980er Jahren eingeführt. Die Literatur zur Wirksamkeit dieser Werbeverbote ist jedoch begrenzt und zeigt gemischte Ergebnisse.

Die Werbeverbote unterscheiden sich vor allem in ihrer Reichweite. In vielen Ländern bezieht sich das Werbeverbot nur auf Rundfunkmedien, während andere Länder, darunter Norwegen, ein umfassendes Alkoholwerbeverbot haben, das für alle alkoholischen Getränke und alle Medien, einschließlich digitaler Plattformen, gilt. Das Verbot in Norwegen trat am 1. Juli 1975 in Kraft und galt für alle Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 2,5 %. Im Jahr 1997 wurde das Verbot auf Marken ausgedehnt, die auch Produkte mit höherem Alkoholgehalt anboten. Frühere Studien über Werbeverbote in vielen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), darunter auch Norwegen, kamen zu gemischten Ergebnissen: Saffer und Dave stellten fest, dass Verbote zu einem leichten Rückgang des Konsums führten, während Nelson zu dem Schluss kam, dass Verbote keine Auswirkungen auf den Absatz hatten. Bisher hat keine Studie speziell die möglichen Auswirkungen des totalen Werbeverbots in Norwegen untersucht.

Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob das Alkoholwerbeverbot in Norwegen Auswirkungen auf den Gesamtalkoholabsatz hat.

Methodik

Daten

Es wurden jährliche Zeitreihen der gesamten registrierten Alkoholverkäufe in Norwegen, gemessen in Litern reinen Alkohols pro Einwohner*in ab 15 Jahren, analysiert. Die Daten zu den Alkoholverkäufen stammen vom norwegischen Statistikamt und umfassen den Zeitraum von 1960 bis 2006. Für ein Jahr (1998) lagen keine registrierten Verkaufsdaten vor, so dass die Daten geschätzt wurden. Da die Kaufkraft im Beobachtungszeitraum gestiegen ist, wurde aus den Daten des norwegischen Statistikamtes ein Index der realen Jahreslöhne (1998 = 100) berechnet. Ein Index der realen Alkoholpreise (1998 = 100) wurde auf der Grundlage der getränkespezifischen realen Preisindizes des norwegischen Statistikamtes berechnet. Die Indizes der realen Jahreslöhne und der realen Alkoholpreise decken jeweils den Zeitraum 1960 – 2006 ab.

Statistische Analysen

Die Daten wurden mit Hilfe von unterbrochenen Zeitreihenanalysen in ARIMA-Modellen (auto-regressive integrated moving average) analysiert. Es wurde ein halblogarithmisches Modell spezifiziert, und da das Verbot am 1. Juli 1975 in Kraft trat, nahm die Expositionsvariable 1975 den Wert 0,5, in den vorangegangenen Jahren den Wert 0 und in den darauffolgenden Jahren den Wert 1 an, wobei eine sofortige und dauerhafte Wirkung angenommen wurde.

Sensitivitätsanalyse

Das Werbeverbot betraf nicht die Bewertungen und Empfehlungen von alkoholischen Getränken durch Journalist*innen in Zeitungsartikeln und Fernsehsendungen, und 1982 führte eine norwegische Zeitung die erste Weinspalte ein. Andere Medien folgten mit ähnlichem Journalismus, und Mitte der 1990er Jahre waren Bewertungen und Empfehlungen von Wein und Bier durch Journalist*innen in den norwegischen Printmedien und auf einigen Fernsehkanälen gang und gäbe. Horverak fand heraus, dass der Weinabsatz in Norwegen als Reaktion auf positive Zeitungsberichte über Wein anstieg. Es ist daher möglich, dass dieser Journalismus als eine Art Marketing diente und damit die Wirkung des Werbeverbots abschwächte. Darüber hinaus könnte ein Teil der Alkoholwerbung erst nach 1988 aufgetreten sein, als Satellitenfernsehsender (aus dem Vereinigten Königreich) in Norwegen zugelassen wurden, was zu einer Abschwächung der Wirkung beitrug. Die Analysen wurden daher auch für begrenzte Zeitreihen bis 1996 durchgeführt.

Ergebnisse

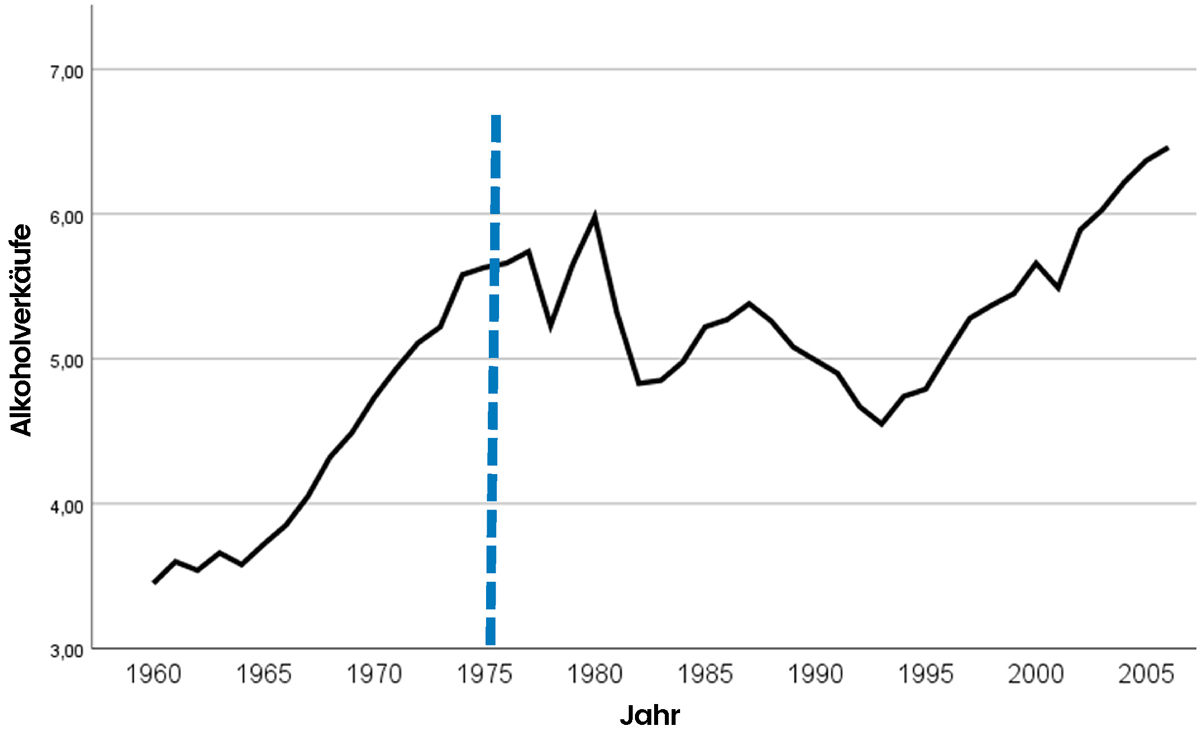

Die jährliche Zeitreihe der Alkoholverkäufe ist in Abbildung 1 dargestellt, die unmittelbar nach der Einführung des Verbots im Jahr 1975 keine eindeutige Verschiebung des Niveaus oder Trends zeigt. Unterbrochene Zeitreihenanalysen zeigten eine kleine, statistisch signifikante Auswirkung des Verbots auf den Gesamtalkoholabsatz; der Parameterschätzwert von -0,074 deutet auf eine unmittelbare und dauerhafte Auswirkung des Verbots hin, das den Gesamtalkoholabsatz um etwa 7 % reduzierte. Bei Anwendung einer kürzeren Zeitreihe (bis 1996) änderte sich die Parameterschätzung nicht.

Abbildung 1: Gesamte registrierte Alkoholverkäufe pro Jahr 1960 – 2006, in Litern reinen Alkohols pro Einwohner*in ab 15 Jahren, nach Jahren. Die vertikale gestrichelte Linie zeigt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots an.

Diskussion

Diese Studie untersucht erstmals die möglichen Auswirkungen des umfassenden Werbeverbots für alkoholische Getränke in Norwegen auf den Alkoholabsatz. Die Ergebnisse deuten auf einen schützenden Effekt des Verbots auf den Gesamtalkoholabsatz hin. Aus den Zeitreihen der Alkoholverkäufe geht nicht hervor, dass das Verbot wirksam war. Die erheblichen Schwankungen der Alkoholverkäufe im Laufe der Zeit deuten jedoch darauf hin, dass eine Reihe anderer – und wahrscheinlich wichtigerer – Faktoren die Verkäufe beeinflussen, so dass Schlussfolgerungen, die ausschließlich auf der Untersuchung von Trends beruhen, irreführend sein können.

Obwohl der geschätzte Effekt auf den Gesamtumsatz mit dem von Saffer und Dave aus 20 Ländern übereinstimmt, sind die Expositionsmaße nicht kompatibel, und die ähnlichen Studienergebnisse könnten daher zufällig sein. Die Analysen von Nelson, die im Wesentlichen dieselben Länder und fast denselben Zeitraum wie die von Saffer und Dave abdecken, ergaben jedoch keinen Effekt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass ein breiterer Satz von erklärenden Variablen einbezogen wurde, darunter ein Index von Kontrollmaßnahmen. Dieser Politikindex umfasste jedoch Werbeverbote und war daher für die Analysen ungeeignet. Darüber hinaus verwendete Nelson, zumindest in Bezug auf Norwegen, falsche Daten für das Jahr, in dem das Verbot in Kraft trat, was ebenfalls zu seinem Nullbefund beigetragen haben könnte.

Das Alkoholwerbeverbot kam zu einer Reihe anderer restriktiver Kontrollmaßnahmen in Norwegen hinzu, darunter hohe Verbrauchsteuern, ein staatliches Monopol für den Verkauf von Wein und Spirituosen außerhalb von Gaststätten sowie erhebliche Beschränkungen der Verkaufstage und ‑zeiten. Die geschätzten Auswirkungen des Verbots auf den Gesamtalkoholabsatz entsprechen in etwa den Auswirkungen der Umstellung vom Schalterverkauf auf Selbstbedienung in Monopolbetrieben in Norwegen. Auch die geschätzten Auswirkungen der Samstagsöffnung für den Alkoholverkauf in Schweden lagen in einer ähnlichen Größenordnung.

Die Ergebnisse der Studie beziehen sich auf die Auswirkungen eines Verbots des traditionellen Marketings, und es ist nicht klar, ob und inwieweit sie auf die heutige Situation zutreffen. In den frühen 1970er Jahren war die Alkoholwerbung in Norwegen bescheiden, verglichen mit dem Ausmaß und dem Einfluss des Alkoholmarketings in vielen Ländern heute. Als das Verbot in Kraft trat, wurde in Printmedien, Kinos, auf Plakaten und so weiter geworben, aber nicht in anderen Medien, da Radio- und Fernsehsendungen in Norwegen einem nichtkommerziellen staatlichen Monopol unterlagen. Heute spielen digitale Medienplattformen in vielen Ländern eine wichtige Rolle bei der Alkoholwerbung und ‑vermarktung, auch in Form von Sportsponsoring und Produktplatzierung in Filmen, bei Festivals und anderen kulturellen Veranstaltungen. Es ist daher möglich, dass ein vollständiges Verbot der Werbung, wenn es heute umgesetzt und vollständig durchgesetzt würde, größere Auswirkungen hätte als vor einem halben Jahrhundert in Norwegen.

Das Verbot in Norwegen bezieht sich auf Marketing in allen Medien, einschließlich digitaler Plattformen (zum Beispiel soziale Medien, Internet-Blogs, Spiele), und derzeit scheinen Verstöße gegen das Verbot hauptsächlich in sozialen Medien aufzutreten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es schwierig ist, kommerzielle Werbebotschaften von nutzergenerierten Inhalten in sozialen Medien zu trennen, was die Durchsetzung in diesem Bereich besonders schwierig und herausfordernd macht. Beispielsweise behauptet der norwegische Brauereiverband, dass die Durchsetzung des Verbots in sozialen Medien völlig unzureichend ist, was sich mit den jüngsten Erfahrungen in Finnland decken dürfte. Daher scheinen weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Durchsetzung besonders wichtig zu sein, um sicherzustellen, dass das Werbeverbot auch in sozialen Medien wirksam ist.

Stärken und Schwächen

Die Studie leistet einen Beitrag zur Literatur über die Auswirkungen einer stark empfohlenen politischen Maßnahme. Die Zeitreihen waren sowohl vor als auch nach der Intervention relativ lang, was die Genauigkeit der geschätzten Auswirkungen erhöhte. Dies ermöglichte es auch, die Bedeutung von Einflussfaktoren zu untersuchen, die später eingeführt wurden und nicht durch das Verbot reguliert wurden. Die Verkaufsdaten stammen aus einer einzigen Quelle und wurden für den gesamten Beobachtungszeitraum auf die gleiche Weise erstellt, was auf eine hohe Zuverlässigkeit schließen lässt. Die differenzierten Zeitreihen begrenzen das Risiko eines falschen Zusammenhangs aufgrund unbeobachteter Störfaktoren, und die Preis- und Lohnanpassung trägt ebenfalls zur Begrenzung eines falschen Zusammenhangs bei. Einige Einschränkungen der Studie sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Die Vermarktung von Alkohol scheint sich besonders auf junge Menschen auszuwirken, so dass eine wesentliche Einschränkung darin besteht, dass die möglichen Auswirkungen des Verbots auf den Alkoholkonsum junger Menschen mangels geeigneter Daten nicht beurteilt werden konnten. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die erfassten Alkoholverkäufe repräsentativ für den gesamten Alkoholkonsum sind und der nicht erfasste Konsum zwischen 1973 und 1994 etwa ein Fünftel des Gesamtkonsums in Norwegen ausmachte. Wenn sich das Verbot nur geringfügig auf den nicht registrierten Konsum, zum Beispiel die Eigenproduktion, ausgewirkt hat, ist die Auswirkung auf den Gesamtkonsum wahrscheinlich etwas geringer als die geschätzte Auswirkung auf den registrierten Verkauf.

Schlussfolgerung

Das 1975 in Norwegen eingeführte vollständige Alkoholwerbeverbot führte zu einem Rückgang der registrierten Alkoholverkäufe. Dies deutet darauf hin, dass das Verbot eine schützende Wirkung hatte, indem es den Gesamtalkoholkonsum verringerte. Die Schlussfolgerung bleibt jedoch vorläufig, da mögliche Auswirkungen des nicht registrierten Alkoholkonsums und der Vermarktung über soziale Medien und Satellitenfernsehkanäle zu berücksichtigen sind.

Der skandinavische Weg zur Reduzierung des Alkoholkonsums

Die skandinavischen Länder haben eine lange Geschichte des Alkoholkonsums, komplexe Probleme mit starkem episodischen Alkoholkonsum und den Ruf, einige der strengsten Gesetze zur Verringerung alkoholbedingter Schäden umzusetzen.

Weiterlesen: Der skandinavische Weg zur Reduzierung des Alkoholkonsums

Skandinavier halten Alkohol für unwichtig

Die Menschen in Skandinavien halten Alkohol für unwichtig in ihrem Leben. Zwei Berichte aus Schweden und Norwegen zeigen, dass immer weniger Menschen Vorlieben für Alkohol haben, auch wenn die Alkoholnorm bestehen bleibt.

Open Access Dieser Artikel steht unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International License, die die Nutzung, Weitergabe, Anpassung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium oder Format erlaubt, solange Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle angemessen nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz angeben und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die Bilder oder anderes Material Dritter in diesem Artikel sind in der Creative-Commons-Lizenz des Artikels enthalten, es sei denn, es wird in einer Quellenangabe zum Material anders angegeben. Wenn das Material nicht in der Creative-Commons-Lizenz des Artikels enthalten ist und die von Ihnen beabsichtigte Nutzung nicht durch gesetzliche Bestimmungen erlaubt ist oder über die erlaubte Nutzung hinausgeht, müssen Sie die Erlaubnis direkt beim Urheberrechtsinhaber einholen. Eine Kopie dieser Lizenz können Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ einsehen.

Quelle: Wiley Online Library

Übersetzt mit www.DeepL.com