Beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Produkten und Praktiken der Alkoholindustrie versagt Deutschland in Europa völlig. Wie die heute veröffentlichten ESPAD-Schülerdaten von 2024 zeigen, belegt Deutschland Platz 2 beim Rauschtrinken und aktuellen Alkoholkonsum Jugendlicher. Nur in Dänemark sind Kinder noch weniger geschützt.

Europäisches Schulprojekt zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD): 30 Jahre

Während der Substanzkonsum unter 15- bis 16-jährigen Schüler*innen in Europa langfristig weiter zurückgeht, nehmen neue Verhaltens- und Gesundheitsrisiken zu. Die heute veröffentlichten neuesten Ergebnisse der Europäischen Schulumfrage zum Thema Alkohol und andere Drogen (ESPAD) geben Anlass zu wachsender Besorgnis über den zunehmenden Konsum von E-Zigaretten, den nicht medizinischen Gebrauch von Arzneimitteln und einen starken Anstieg von Online-Spielen und Glücksspielen unter Teenagern. Die Ergebnisse zeigen auch einen deutlichen Anstieg risikoreichen Verhaltens bei Mädchen in mehreren Bereichen. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Drogenagentur (EUDA) durchgeführt und vom italienischen Nationalen Forschungsrat koordiniert wurde, basiert auf einer Umfrage aus dem Jahr 2024 in 37 europäischen Ländern, darunter 25 EU-Mitgliedstaaten.

Dies ist die achte Datenerhebungsrunde, die seit 1995 im Rahmen des ESPAD-Projekts durchgeführt wurde. An dieser jüngsten Umfrage nahmen insgesamt 113.882 Schüler*innen (im Alter von 15 bis 16 Jahren) teil, die einen anonymen Fragebogen ausfüllten. Mit dieser Ausgabe werden 30 Jahre Beobachtung risikoreichen Verhaltens von Jugendlichen in ganz Europa dokumentiert.

Die ESPAD-Ergebnisse für 2024 beziehen sich auf die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Schüler*innen mit einer Vielzahl von Substanzen, darunter Tabak, Alkohol, illegale Drogen, Inhalationsmittel, Arzneimittel und neue psychoaktive Substanzen. Auch die Nutzung sozialer Medien, Gaming und Glücksspiel werden erfasst. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und der anhaltenden Konflikte in Europa und im Nahen Osten hat ESPAD auch seinen Fokus auf das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen verstärkt. Diese Umfragerunde legte einen neuen Schwerpunkt auf psychisches Wohlbefinden und Präventionsmaßnahmen, da diese Faktoren für die Gesundheit von Jugendlichen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Alkoholkonsum und Zigarettenrauchen bei Teenagern rückläufig, aber E-Zigaretten auf dem Vormarsch

Laut der ESPAD-Umfrage 2024 trinken weniger europäische Jugendliche Alkohol und rauchen weniger traditionelle Zigaretten, aber der Konsum von E-Zigaretten nimmt zu.

Der Alkoholkonsum im Laufe des Lebens bei 15- bis 16-Jährigen ist in den letzten 30 Jahren stetig zurückgegangen – von 88 % im Jahr 1995 auf 74 % im Jahr 2024 (Daten beziehen sich auf 32 Länder, die in die Trendanalysen einbezogen wurden). Der aktuelle Konsum (in den letzten 30 Tagen) sank im gleichen Zeitraum ebenfalls von 55 % auf 43 % (Trend in 32 Ländern). Trotz des allgemeinen Rückgangs ist Alkohol nach wie vor weit verbreitet. Fast drei Viertel der Schüler*innen aus den 37 europäischen Ländern (73 %) gaben an, mindestens einmal in ihrem Leben Alkohol probiert zu haben, während fast die Hälfte (42 %) angab, im letzten Monat Alkohol getrunken zu haben. Die Prävalenz des starken episodischen Alkoholkonsums (»Rauschtrinken«) – definiert als fünf oder mehr alkoholische Getränke bei mindestens einer Gelegenheit in den letzten 30 Tagen – sank ebenfalls von 36 % im Jahr 1995 auf 30 % im Jahr 2024 (Trend in 32 Ländern) und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Beginn der ESPAD-Erhebungen.

Alkoholkonsum

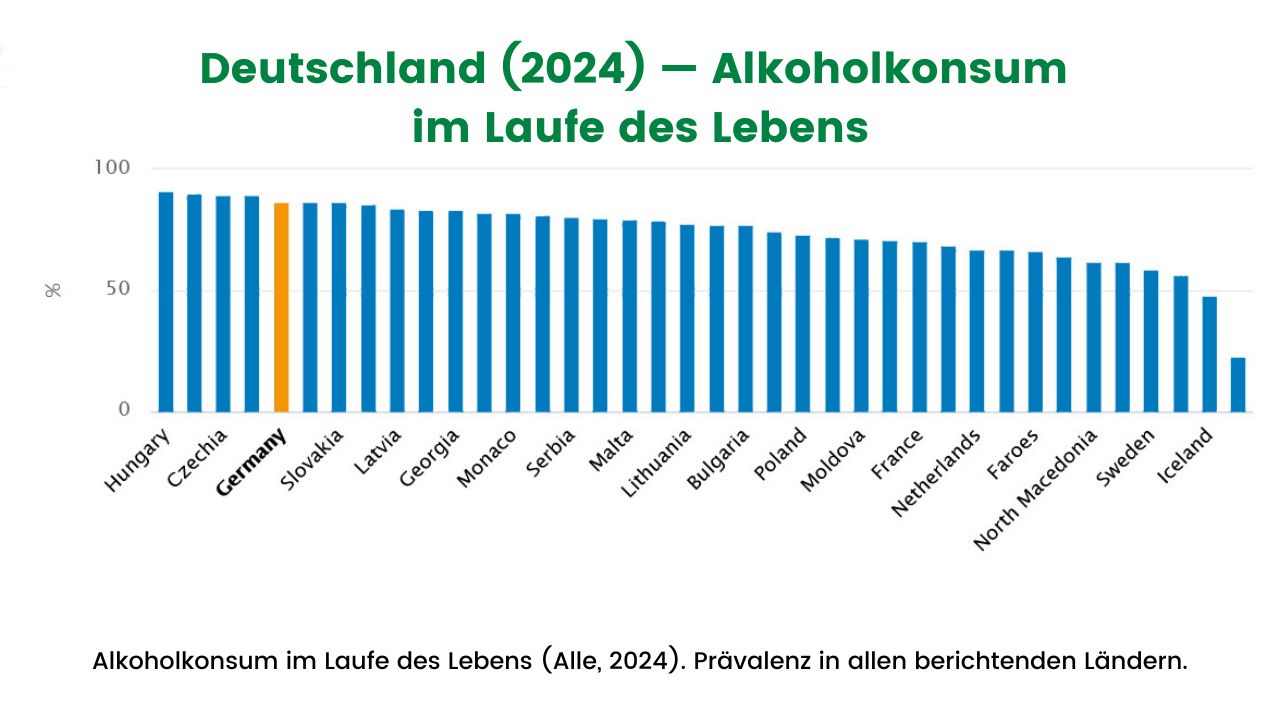

Die Lebenszeitprävalenz des Alkoholkonsums unter Jugendlichen liegt in den ESPAD-Ländern bei 73 %. Die höchsten Prävalenzraten wurden in Ungarn (91 %) und Dänemark (90 %) festgestellt (Deutschland auf Platz 5 mit 87 %), die niedrigsten im Kosovo (29 %) und auf Island (41 %). Die geschlechtsspezifischen Raten zeigen für Mädchen (74 %) eine etwas höhere Prävalenz auf als für Jungen (72 %). Diese Tendenz ist in mehr als der Hälfte der Länder zu beobachten. Die größten geschlechtsspezifischen Unterschiede wurden in Island (48 % gegenüber 34 %), Lettland (84 % gegenüber 73 %) sowie in Litauen, Malta und Monaco mit jeweils 10 Prozentpunkten festgestellt. In einigen Ländern verhält es sich allerdings umgekehrt, insbesondere im Kosovo (37 % bei Jungen, gegenüber 23 % bei Mädchen).

Alkoholkonsum europäischer Jugendlicher im Laufe des Lebens

Im Durchschnitt gaben 33 % der im Zuge der ESPAD-Erhebung befragten Schülerinnen und Schüler an, früh, das heißt mit höchstens 13 Jahren, ihr erstes alkoholisches Getränk konsumiert zu haben, während 8 % erklärten, in diesem Alter bereits einmal betrunken gewesen zu sein. Die höchsten Anteile des frühen Alkoholkonsums wurden in Georgien (64 %) und Moldau (49 %) ermittelt, die niedrigsten in Island (12 %) sowie im Kosovo und in Norwegen (14 %). Die höchsten Prävalenzraten einer frühen Trunkenheit wurden in Georgien (25 %) und Bulgarien (14 %) ermittelt, die niedrigsten im Kosovo (3 %), in Frankreich und Portugal (3,6 %) sowie auf den Färöer-Inseln (3,9 %).

Unter Jungen sind die Raten eines frühen Alkoholkonsums etwas höher als unter Mädchen – sowohl beim Alkoholkonsum (34 % gegenüber 33 %) als auch bei der Trunkeinheit (8,2 % gegenüber 7,8 %). In Bezug auf den Alkoholkonsum im Alter von 13 Jahren oder früher waren jedoch in einigen Ländern größere geschlechtsspezifische Unterschiede mit höheren Prävalenzraten unter Jungen festzustellen, beispielsweise in Nordmazedonien (35 %, gegenüber 22 % bei Mädchen), Montenegro (47 %, gegenüber 36 % bei Mädchen) und Serbien (49 %, gegenüber 37 % bei Mädchen). In Lettland und Litauen hingegen sind hingegen die entsprechenden Prävalenzraten unter Mädchen höher (46 %, gegenüber 35 % bei Jungen bzw. 35 %, gegenüber 26 % bei Jungen). Mit Blick auf frühe Erfahrungen mit Trunkenheit sind auf nationaler Ebene ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede zu beobachten. Insbesondere in Georgien ist die Prävalenz unter Jungen höher als unter Mädchen (30 % gegenüber 20 %). In Tschechien (14 % bei Mädchen, gegenüber 7,6 % bei Jungen) und Estland (14 % gegenüber 9,3 %) verhält es sich hingegen umgekehrt.

Drei Viertel (75 %) der im Rahmen der ESPAD-Erhebung befragten Schüler*innen sind der Meinung, dass alkoholische Getränke ziemlich oder sehr leicht zu beschaffen sind. Diesbezüglich weisen Dänemark und Deutschland die höchsten Anteile auf (94 %), gefolgt von Griechenland (92 %), während die niedrigsten Anteile im Kosovo (42 %) und in Island (54 %) ermittelt wurden. Insgesamt sind mehr Mädchen als Jungen der Meinung, dass Alkohol leicht zu beschaffen ist (77 % gegenüber 73 %). Dies gilt insbesondere in Litauen (64 % gegenüber 51 %), Zypern (78 % gegenüber 66 %) und Lettland (74 % gegenüber 62 %).

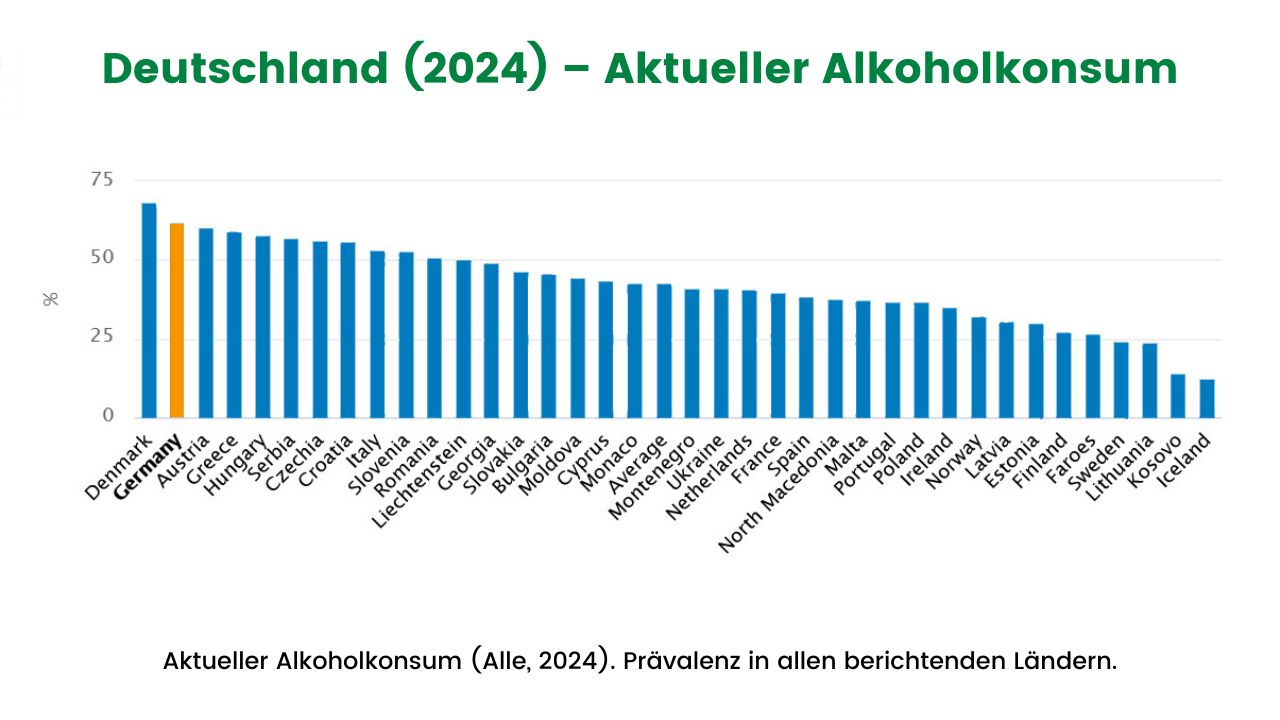

Die Rate des aktuellen Alkoholkonsums, definiert als der Konsum in den letzten 30 Tagen, beläuft sich auf insgesamt 42 %. Die höchsten Prävalenzraten wurden in Dänemark (68 %) und Deutschland (62 %) festgestellt, die niedrigsten in Island (12 %) und im Kosovo (14 %). Der aktuelle Alkoholkonsum ist unter Mädchen etwas höher (43 % gegenüber 41 %), wobei die größten geschlechtsspezifischen Unterschiede in Lettland (35 % gegenüber 25 %), Malta (42 % gegenüber 33 %) und der Ukraine (45 % gegenüber 36 %) ermittelt wurden. In Zypern hingegen wurde ein anderes Muster festgestellt. Hier wurden für Jungen höhere Raten ermittelt als für Mädchen (49 % gegenüber 35 %).

Aktueller Alkoholkonsum Jugendlicher in Europa

Im Rahmen der ESPAD-Erhebung gaben 13 % der befragten Schüler*innen an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal betrunken gewesen zu sein. Die höchsten Raten wurden in Dänemark (36 %), Österreich (24 %) und Ungarn (22 %) beobachtet, die niedrigsten im Kosovo (4,9 %). Diesbezüglich sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede zu beobachten. Auf nationaler Ebene jedoch ist teilweise festzustellen, dass Mädchen häufiger angeben, betrunken gewesen zu sein, als Jungen, wobei die größte Differenz in Zypern (12 % der Mädchen, gegenüber 4,4 % der Jungen) festgestellt wurde.

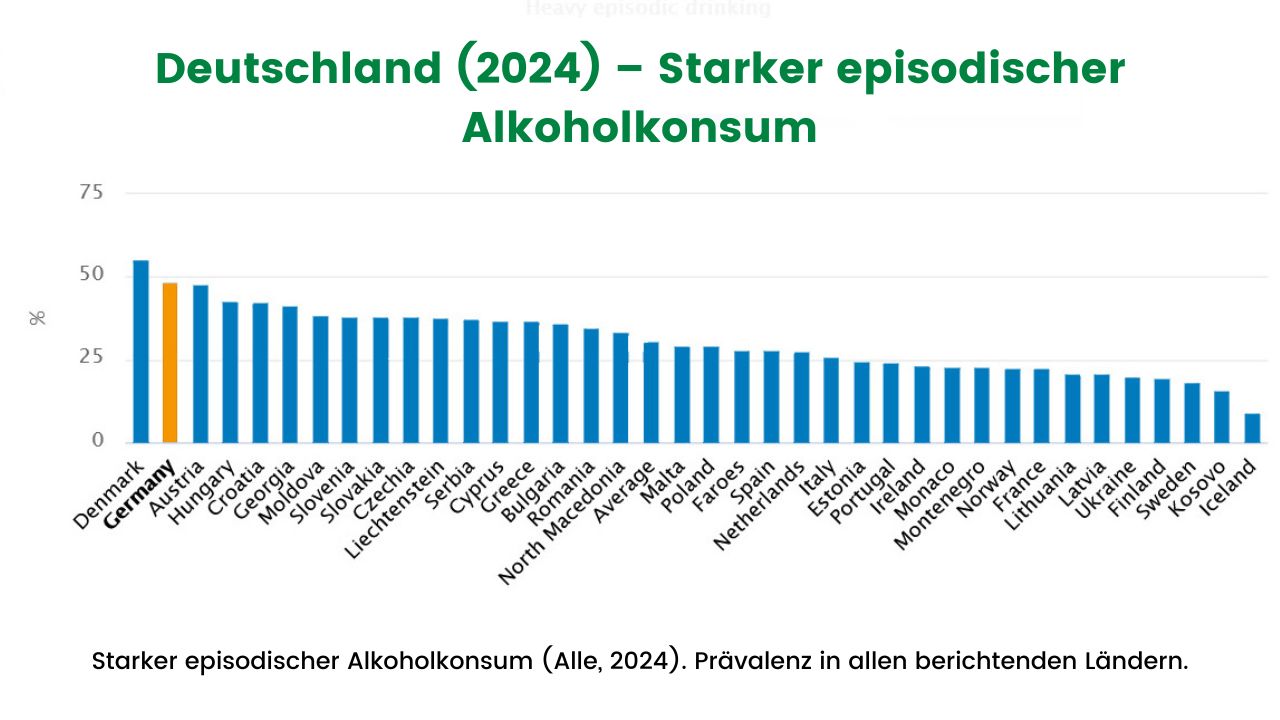

Eine maßgebliche Kennziffer eines risikobehafteten Alkoholkonsums ist das Rauschtrinken, definiert als der Konsum von mindestens fünf alkoholischen Getränken bei einer Gelegenheit in den letzten 30 Tagen. Im Durchschnitt beläuft sich die Prävalenz in den ESPAD-Ländern auf 31 %, wobei in Dänemark (55 %), Deutschland (49 %) und Österreich (48 %) die höchsten und in Island (8,9 %) die niedrigsten Raten ermittelt wurden. Jungen und Mädchen weisen diesbezüglich im Durchschnitt ähnliche Raten auf. Auf nationaler Ebene sind hingegen teilweise deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar: Eine höhere Prävalenz unter Jungen wurde in Montenegro (27 % gegenüber 18 %) und Liechtenstein (41 % gegenüber 35 %) ermittelt, während in Malta die Mädchen höhere Raten aufweisen (34 % gegenüber 25 %).

Starker episodischer Alkoholkonsum bei europäischen Jugendlichen

Trendbeobachtung: Veränderungen zwischen 1995 und 2024

Im Zeitraum von 1995 bis 2024 ist bei der Lebenszeitprävalenz des Alkoholkonsums in den ESPAD-Ländern ein Abwärtstrend zu beobachten. Die Raten sind insgesamt von 88 % auf 74 % gesunken, wobei jedoch einige Schwankungen zu verzeichnen waren. Bei der Erhebung im Jahr 2003 war die Prävalenz mit 91 % am höchsten, bevor sie in den anschließenden Jahren zurückging. Zwar sind diese Daten nicht für alle Länder seit 1995 kontinuierlich verfügbar, jedoch wurde der stärkste Rückgang in Island (von 79 % auf 41 %) und Schweden (von 89 % auf 56 %) beobachtet. Dabei folgen die Trends bei Jungen und Mädchen einem ähnlichen Muster.

Auch der Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen ist zwischen der ersten und der aktuellen ESPAD-Erhebung gesunken, nämlich von 55 % auf 43 %. Dieser Trend entspricht, dem bei der Lebenszeitprävalenz des Alkoholkonsums beobachteten Rückgang, wobei im Jahr 2003 mit 63 % die höchste Prävalenz zu verzeichnen war. Die stärksten Rückgänge der Monatsprävalenz des Alkoholkonsums wurden in Island (von 56 % auf 12 %), Irland (von 66 % auf 35 %) und Finnland (von 57 % auf 27 %) festgestellt.

Die Prävalenzraten des Rauschtrinkens sind zwar im 30-jährigen Beobachtungszeitraum von 36 % auf 30 % insgesamt gesunken, waren jedoch seit 1995 zunächst gestiegen, bevor sie 2007 mit 42 % ihren höchsten Wert erreichten. Dieser Trend ist sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen erkennbar. Bei Jungen wurde der höchste Wert früher verzeichnet (47 % im Jahr 2003) und blieb 2007 unverändert, während bei Mädchen im Jahr 2007 mit 38 % der höchste Wert festgestellt wurde. Insgesamt ging die Prävalenz des Rauschtrinkens bei Mädchen zwischen 1995 und 2024 um nur einen Prozentpunkt zurück.

Tabakkonsum

Das Rauchen von Zigaretten folgt einem ähnlichen Abwärtstrend vor dem Hintergrund der in den letzten zwei Jahrzehnten eingeführten tabakpolitischen Maßnahmen. Der Anteil der Schüler*innen, die jemals Zigaretten geraucht haben, sank um mehr als die Hälfte, von 68 % im Jahr 1995 auf 32 % im Jahr 2024 (Trend in 32 Ländern). Der stärkste Rückgang war zwischen 2019 und 2024 mit einem Minus von 10 Prozentpunkten zu verzeichnen.

Im Gegensatz dazu nimmt der Konsum von E-Zigaretten zu. Seit ESPAD 2019 erstmals mit der Erfassung des Konsums von E-Zigaretten begann, hat dieser in den meisten Ländern zugenommen. Daten aus 32 Ländern, die sowohl für 2019 als auch für 2024 Informationen zum Konsum von E-Zigaretten erhoben haben, zeigen, dass der aktuelle Konsum in diesem Zeitraum von 14 % auf 22 % gestiegen ist (der Konsum im Laufe des Lebens stieg von 41 % auf 43 %). In 30 Ländern geben Mädchen (46 %) einen höheren Konsum im Laufe des Lebens an als Jungen (41 %).

Der Konsum illegaler Drogen geht zurück, aber der nichtmedizinische Gebrauch von Arzneimitteln gibt Anlass zur Sorge

Im Jahr 2024 gab durchschnittlich jeder achte Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren (14 %) an, mindestens einmal in seinem Leben illegale Drogen konsumiert zu haben, wobei die Werte in den ESPAD-Ländern erheblich variierten (Spannweite: 4 % – 25 %). Die Daten zeigen einen anhaltenden Rückgang des illegalen Drogenkonsums in dieser Gruppe, wobei die Prävalenz im Laufe des Lebens von 19 % im Jahr 2015 auf 14 % im Jahr 2024 sank (Trend in 32 Ländern). Cannabis ist nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Droge, obwohl der Konsum im Laufe des Lebens von einem Höchststand von 18 % im Jahr 2003 (11 % im Jahr 1995) auf 12 % (Trend in 32 Ländern) zurückgegangen ist. Der frühe Einstieg und der risikoreiche Cannabiskonsum geben weiterhin Anlass zur Sorge, doch insgesamt ist der durchschnittliche aktuelle Konsum (in den letzten 30 Tagen) auf 5 % gesunken, was einen langfristigen rückläufigen Trend widerspiegelt.

Im Durchschnitt gaben rund 3 % der Schüler*innen an, in ihrem Leben schon einmal neue psychoaktive Substanzen konsumiert zu haben (3,4 % im Jahr 2019), was einem höheren Konsum entspricht als bei Amphetaminen (1,8 %), MDMA (2,1 %), Kokain (2,3 %) oder LSD/Halluzinogenen (1,8 %) allein. Zum ersten Mal wurde in der Umfrage auch Lachgas erfasst, das durchschnittlich von 3,1 % der Befragten konsumiert wurde. In den meisten Ländern (67 %) ist der Konsum von Inhalationsmitteln bei Mädchen mittlerweile höher als bei Jungen.

Der nichtmedizinische Konsum von Arzneimitteln gibt zunehmend Anlass zur Sorge, wobei der Anteil der Personen, die im Laufe ihres Lebens schon einmal solche Medikamente konsumiert haben, mittlerweile bei 14 % liegt. Mädchen weisen durchweg höhere Raten auf (16 % gegenüber 11 %). Am häufigsten werden Beruhigungs- und Schlafmittel missbraucht (8,5 %), gefolgt von Schmerzmitteln (6,9 %) und Medikamenten gegen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (3,4 %). Die wahrgenommene Leichtigkeit, mit der diese Substanzen erhältlich sind – jede*r fünfte Schüler*in gibt an, dass Beruhigungsmittel leicht zu beschaffen sind –, unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten Prävention und Überwachung des Missbrauchs verschreibungspflichtiger Medikamente bei Jugendlichen.

Zunahme von Online-Glücksspielen und riskantem Spielverhalten

Während die Glücksspielraten insgesamt seit 2015 relativ stabil geblieben sind, hat das Online-Glücksspiel stark zugenommen: 14 % der Befragten gaben 2024 an, dass sie Online-Glücksspiele nutzen, was fast einer Verdopplung gegenüber 2019 (8 %) entspricht. Besonders ausgeprägt ist der Anstieg bei Mädchen, deren Online-Glücksspiel von 3 % im Jahr 2019 auf 9 % im Jahr 2024 verdreifacht hat (Trend in 32 Ländern). Jungen sind insgesamt weiterhin aktiver beim Glücksspiel (29 % gegenüber 16 % bei Mädchen) und spielen doppelt so häufig online (20 % gegenüber 8,7 %). Trotz strengerer Glücksspielvorschriften in ganz Europa hat sich das schädliche Glücksspielverhalten fast verdoppelt (von 4,7 % im Jahr 2019 auf 9 % im Jahr 2024 – Trend in 32 Ländern), wobei der stärkste Anstieg bei Mädchen zu verzeichnen ist. Diese Trends unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und gezielter Präventionsmaßnahmen.

Boom im Gaming, insbesondere bei Mädchen

Gaming hat in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem durch die Beliebtheit von Smartphones und Tablets an Popularität gewonnen. Die neuesten Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg des Gaming unter Schüler*innen: 80 % geben an, im Jahr 2024 zu spielen (gegenüber 47 % im Jahr 2015, Trend in 32 Ländern). Einst eine vorwiegend männliche Aktivität, ist Gaming mittlerweile auch bei Mädchen immer häufiger anzutreffen, deren Anteil sich von 22 % im Jahr 2015 auf 71 % im Jahr 2024 verdreifacht hat (Trend in 32 Ländern). Jungen geben durchweg höhere Gaming-Raten an, allerdings war der Anstieg hier gradueller (von 71 % im Jahr 2015 auf 89 % im Jahr 2024 – Trend in 32 Ländern). ESPAD stellte fest, dass 22 % der Schüler angaben, ein Problem mit dem Spielen zu haben. Bei der Nutzung sozialer Medien gab fast die Hälfte der Schüler*innen (47 %) an, dass sie diese problematisch nutzen (38 % im Jahr 2015). Mädchen gaben in allen Ländern durchweg häufiger an, dass sie die Nutzung sozialer Medien selbst als problematisch empfinden.

Psychische Gesundheit: geografische und geschlechtsspezifische Unterschiede

Angesichts der anhaltenden sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen wurde im Rahmen der ESPAD-Umfrage 2024 erstmals der WHO-5-Index für psychisches Wohlbefinden zur Bewertung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen herangezogen. Insgesamt gaben 59 % der Schüler*innen ein gutes Wohlbefinden an (eine Punktzahl über 50 von 100), wobei Jungen (70 %) in allen Ländern durchweg besser abschnitten als Mädchen (49 %). Nordeuropa verzeichnete die höchsten selbst angegebenen Wohlbefindenswerte, während die Ukraine mit 43 % den niedrigsten Wert aufwies, was möglicherweise auf die Auswirkungen des Konflikts auf die psychische Gesundheit junger Menschen und ihren Zugang zu Gesundheitsversorgung zurückzuführen ist.

Fast drei Viertel der Schüler*innen nahmen an Präventionsprogrammen teil

Dies war die erste ESPAD-Umfrage, die Informationen über die Beteiligung von Jugendlichen an Präventionsprogrammen enthielt, mit dem Ziel, neue Erkenntnisse für wirksamere Präventionsstrategien zu gewinnen. Die Studie zeigt, dass 72 % der Schüler*innen in den zwei Jahren vor der Umfrage an mindestens einem Präventionsprogramm teilgenommen haben. Sensibilisierungsinitiativen, die sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Informationen konzentrierten, waren in Osteuropa häufiger anzutreffen, während kompetenzorientierte Programme, die persönliche und soziale Kompetenzen fördern, in West- und Südeuropa vorherrschten. Alkohol war das am häufigsten behandelte Thema, während illegale Substanzen und Verhaltensrisiken weniger Beachtung fanden. Diese Ergebnisse konzentrieren sich zwar nicht auf die Qualität der angebotenen Programme, legen jedoch den Grundstein für künftige Untersuchungen zur Evidenzbasis von Präventionsmaßnahmen in ganz Europa.

Alkohol und seine Auswirkungen auf das Gehirn von Jugendlichen

Wie viele wissen, ist es in Großbritannien gesetzlich verboten, Alkohol unter 18 Jahren in einer lizenzierten Gaststätte zu konsumieren. Allerdings dürfen 16- und 17-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen Bier, Wein oder Apfelwein zum Essen trinken, aber nicht kaufen. Ist die Flexibilität dieses Gesetzes angesichts des relativ hohen Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen im Vereinigten Königreich einer von vielen Faktoren, die zu starkem episodischem Alkoholkonsum in dieser Bevölkerungsgruppe beitragen?

Weiterlesen: Alkohol und seine Auswirkungen auf das Gehirn von Jugendlichen

Auswirkungen erlebter Alkoholpolitik in der Jugend

Foto KI-generiert

Foto KI-generiert

Es ist wenig darüber bekannt, wie die in der Jugend erlebte Alkoholpolitik mit der späteren Gesundheit zusammenhängt.

Diese Studie soll die Forschungslücke schließen, indem sie untersucht, wie die Exposition gegenüber unterschiedlichen Alkoholrichtlinien in der Jugend mit langfristigen gesundheitlichen Folgen zusammenhängt. Die Forscher*innen führen eine 30-jährige Nachbeobachtung von Kohorten durch, die in ihrer Jugend entweder verschlechterten oder verbesserten Alkoholrichtlinien ausgesetzt waren.

Weiterlesen: Auswirkungen erlebter Alkoholpolitik in der Jugend

Quelle: EUDA

Übersetzt mit www.DeepL.com